Sparsamer Hofstaat und teure Armee – Die Staatsausgaben | Die Welt der Habsburger https://www.habsburger.net/de/kapitel/sparsamer-hofstaat-und-teure-armee-die-staatsausgaben

Rund ein Prozent bekamen die kaiserliche Familie und der Hofstaat von den jährlichen Staatsausgaben, was im Vergleich zu anderen Ausgaben nur ein sehr kleiner Teil war. Das Militär erhielt einen der größten Brocken, nämlich etwa ein Viertel. Die Liberalen kritisierten den hohen Prozentsatz an Armeeausgaben. Trotzdem beklagte die k. (u.) k. Armee immer wieder, dass sie komplett

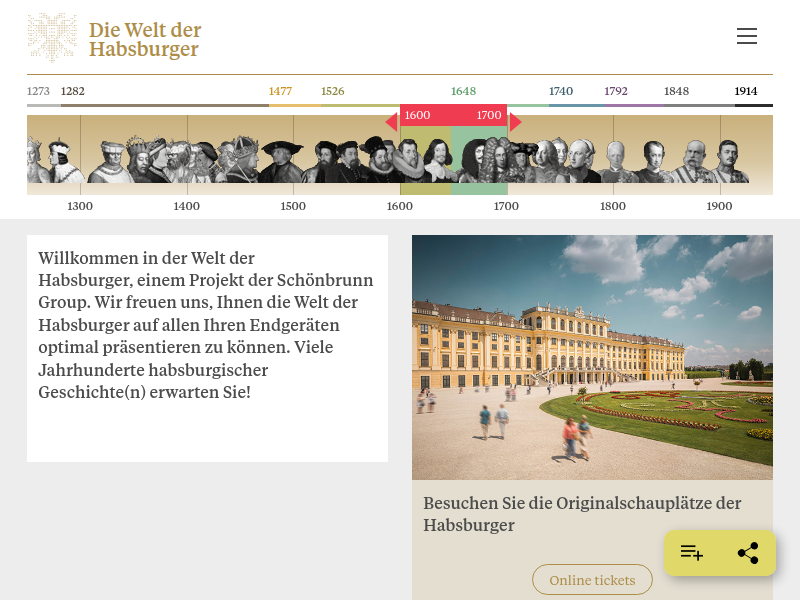

Könige und (Erz-)Herzöge haben die Habsburger die mitteleuropäische Geschichte mehr