Das barocke Österreich | Die Welt der Habsburger https://www.habsburger.net/de/epochen/das-barocke-osterreich?language=en&%3Bmultilink=switch

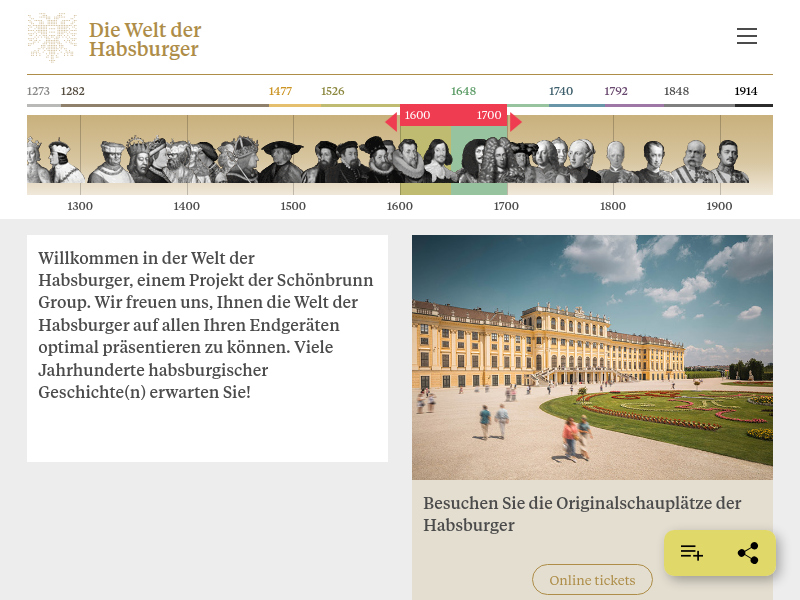

Es ist das Zeitalter barocker Prachtentfaltung. So beginnt unter Leopold I. der Neubau des Schlosses Schönbrunn und die Erweiterung der Hofburg in Wien. Gleichzeitig ist es auch eine Zeit heftiger Kämpfe gegen Osmanen und Frankreich. Im Verlauf des „Großen Türkenkrieges“ wird das osmanisch besetzte Ungarn erobert und das habsburgische Territorium stark vergrößert. Im Westen

Erzherzogin Maria Elisabeth– Die Statthalterin des Kaisers Kapitel Schloss Hof – adeliges